- コラム

- 専門家インタビュー

2024.12.19

【#真のプロフェッショナルに迫る】災害対策やペット同行避難について必要な知識とは?

お役立ち情報ペット同行避難訓練

東京都中央区主催で、2024年9月7日に開催された講演会「人とペットの災害対策」と、11月16日に実施された防災拠点訓練を取材しました。その内容をもとに、飼い主として備えておくべき大切なポイントをお伝えします。

うちの子と被災したら…?

「まずはじめに知っておいていただきたいのが、ペット同行避難や同伴避難ができても、同じ部屋でペットと避難生活を送る“同室避難や同居避難”は、自治体の避難所によってできない可能性があるので覚えておいてください」

2024年9月7日に開催された、東京都中央区動物愛護特別講演会「人とペットの災害対策」の講師、一社)全日本動物専門教育協会ペット災害危機管理士統括責任者であり特定非営利法人ペット災害危機管理士会理事長の鈴木清隆さんの話に、東京都中央区民や在勤者のみなさんは熱心に耳を傾けていました。

ペット防災の講演を各地で行う鈴木清隆さん。十思スクエアではなるべく多くの区民にペット防災に関して注目してもらえるよう、着ぐるみ姿

東京都中央区は、人とペットの防災対策に関する啓発活動を積極的に行っている自治体のひとつ。

自宅が倒壊や火災などの危険性がなければ在宅避難をするよう周知するとともに、区内24の防災拠点すべてでペット同行避難が可能です。各防災拠点での訓練ではペット同行避難の受け入れに関する内容も取り入れて行う拠点もあり、毎年異なる拠点で複数回実施されています。

2024年11月16日に実施された十思スクエアでの「ペット同行避難のデモンストレーション訓練」でも、鈴木さんは解説を行いました。

238名(うち一般住民162名)が参加した同日の訓練で鈴木さんが強調したのが、災害発生時、国はペットと一緒に避難すること推奨していること。環境省は「人とペットの防災対策ガイドライン」を発行しペット同行避難を勧めていて、各自治体でも避難所(防災拠点)でのペット同行避難を受け入れるための体制づくりが進められています。

防災訓練は、ペットを飼っていない区民に対しても理解を深めてもらう良い機会でもあると、POCHI取材班は実感しました。

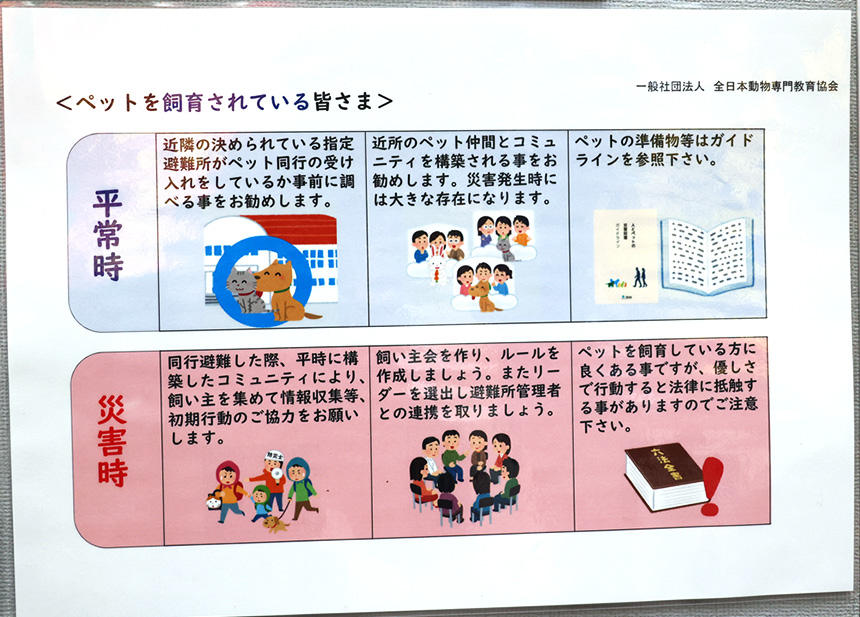

十思スクエアではパネル展示でも、ペット同行避難の普及啓発が行われていました

うちの子を守るために“自助”が重要

9月の講演で鈴木さんはペット同行避難の現状についても紹介していました。

「令和6年能登半島地震の発災時、石川県でペット同行避難ができた93%の避難所のうち、飼い主とは別室ではあるものの室内飼養ができたのは約3%にあたる25ヵ所のみ。真冬だったので、避難所での屋外飼養はペットの命にかかわるとして避難所に行かなかった人もいたといいます。その結果、ペットと自宅の敷地内の納屋に避難していた被災者が、納屋の火災で死亡してしまう事案も起きました。

同行避難ができても、動物が苦手な避難者への遠慮から、避難所の寒い廊下で過ごした飼い主さんもいました」

災害とひとことで言っても、震災、水災(洪水、土砂災害)などさまざま。

いずれにしても、環境省のガイドラインにもあるとおり、災害時の対応は飼い主の「自助」が基本であることは間違いありません。

「まずは飼い主が自らの安全を確保できてこそ、災害時にもペットの健康と安全を守ることにつながるのです。

健康面としつけを含めたペットの日ごろからの適正な飼養も、有効な災害対策でもあると覚えておいてください。

発災時は、ペットを落ち着かせることが大切です。

避難する際は、ペットのケガや逸走にも注意しましょう。

自治体が行う災害時のペット対策は“支援”です。以下のように、事前準備を万全にしておくことが“自助”として重要です」(鈴木さん)

十思スクエアでは、犬を飼っていない人もミニ講義を聞いていました

■ 犬のために揃えておきたい防災用品

・フード(療法食も含む)と水

避難所ではうちの子が愛用しているフードはまずありません。

大規模災害ではフードがしばらく手に入らないことも想定し、最低2週間分はローリングストックを。

・常備薬

最低でも2週間分。多いほど良い。

・フードボウル(食器)

シリコン素材で折りたためるソフト素材が便利。

・使い慣れているキャリーやケージ(クレート)

・予備の首輪やハーネス、リード

ストレスなどでやせてしまうことも想定して、細めのものが理想的。

・ペットシューズ、口輪、エリザベスカラー

いずれも慣らしておきましょう。

・布テープと油性ペン

布テープは油性ペンで犬の情報などを書いてケージに貼れるほか、直接ケージの補修にも役立ちます。

・トイレ、マナー用品

ペットシーツ、マナーベルト、おむつ、臭いの漏れない袋など。

・排泄物・汚物処理用品

色は黒っぽく中身が見えないビニールや、臭いの漏れないうんち袋などが便利。

・ペットの情報を記載したもの

これらを、飼い主用とまとめたりして、持ち運びしやすい場所に常備しておきましょう。

犬のために備えておきたいグッズの展示コーナー

防災拠点ペット同行避難訓練から学ぶ

発災時は、まず避難が必要かどうかの判断が必要です。

安全が確保でき避難が不要であれば、自宅待機を。その際、庭に広げられる簡易テントが便利な場合もあります。

避難をする際は、ガスの元栓を閉め、電気ブレーカーを落とし、持ち出し袋を持ち、必要に応じて犬に靴を履かせるなどしてください。

あらかじめペット同行避難ができると確認しておいた避難所に到着したら、たとえば次の東京都中央区十思スクエアで11月に実施されたデモンストレーション訓練を参考にしながら、到着時に混乱しないようにイメージをインプットしておきましょう。

避難者は、受付に行って情報の登録をします。避難時は、首輪と迷子札、狂犬病予防注射済票と鑑札を付けておきましょう。

受付で「避難者ペット登録名簿」に記入したあと、保護スペースに向かいます。

犬を入れたケージに「避難所ペット登録カード(ケージ用)」を貼ってもらいます。

保護スペースでも、同室避難ができる避難所でも、ほとんどのケースでケージに入って過ごすことになります。

退所する際は「ペット引き取り券」を担当者に渡して引き取ります。

もし犬の保護スペースが避難所で決まっていなかった場合は、飼い主同士が集まって速やかに話し合い、避難所管理者と調整をします。

避難所内では、飼い主同士が協力して保護スペースの清掃や管理を行います。

地元の自治体で行われる同様の訓練に参加すること自体も、防災対策になると言えるでしょう。

トレーニングや社会化も災害対策

中央区の講演会と防災拠点訓練を取材し、POCHI取材班は、避難するにあたり以下のソフト面での備えも大切であると再認識しました。

・ケージなどに入れるようにしておくこと

・ほかの人や犬を怖がらないように、また人が触れるように慣れさせておくこと(社会化)

・トイレトレーニングをしておくこと(排泄の場所やタイミングのコントロールができること)

なお、鈴木さんは「避難」に関して次のようにも語ります。

「避難とは、“難”を“避ける”行動のことです。安全が確保できていれば在宅避難が最良ですが、避難所だけでなく、親戚・友人宅、ペット可の宿泊施設、エコノミークラス症候群などに注意しながらの車中泊なども、有効な避難先となります」

筆者の犬は元野犬で、クレートやにぎやかな環境に恐怖心を抱きやすいので、万が一に備え、クレートトレーニングや環境慣れはレベルアップしようと決意しました。

みなさんもソフト面とハード面での準備を万全にするだけでなく、避難所はもちろんその他の場所への避難訓練をするなど、今一度、防災対策を見直してみてはいかがでしょうか。

地元の自治体でペット同伴の防災訓練があるか、調べて参加するのもおすすめ

文・写真:臼井京音